なぜカンボジアの学校で運動会を開催するのか疑問に思った方はいませんか?

カンボジアの現状として学校の授業では国語と算数が主であるため、体育は充実していないんです…。

そのため運動会を開催することで、子どもたちに身体を動かす楽しさやチームで達成する喜びを感じてほしい!

運動に慣れて子どもたちによる怪我が少なくなってほしい!という想いがあります。

この記事では、学生時代にプロジェクトとして参加したカンボジアボランティアでの運動会の内容を紹介します!

海外ボランティアのプログラムによると思いますが、現地での活動内容に困っている方や運動会を一から作っていく予定がある方の参考になればと思います!

運動会を開催するにあたって

子どもたちが簡単に理解できる内容にしよう

運動会といっても、競技内容はルールが難しくなく誰でも取り組むことができるものばかりです。

そもそも言葉が通じないので、運動会を開催する側が簡単に説明することができ、なおかつカンボジアの子どもたちが簡単なフレーズや動作で理解ができるものでないといけないんです。

さらに、競技で使う道具が少ない方がいいですよね。現地であればいいですが、ないと思った方がいいので日本からスーツケースに入れて持っていけるものを…と考えると競技選びが思った以上に難しいと思います。

学校の運動場の広さを確認しておこう

その競技運動場が狭くてもできますか。

また、運動場といえないのでは…と思うくらい整備されていない可能性のありますよね。なぜここに木が植えられているの?なんてこともあるかもしれません。

どこの学校で運動会を開催するのかわかっていれば、運動場の広さを確認しておこう!

わからない場合は狭いことを想定して考えていくのがいいですね!広かったら、間隔を広げればいいので!

スムーズに進めるために担当を決めておこう

競技の説明をする人・子どもたちの誘導をする人・道具の準備をする人などと誰がどこの配置につくのか事前に決めておくと当日スムーズに動くことができます!

競技内容によっては、道具を持つ人も必要になってくる思います。

また、海外となると予想外なことが起こる可能性も考えられるため、自分の担当だけでなくフォローできるようにそれぞれの動きを把握しておくといいですね!

どんな競技をしたの?特に盛り上がった競技3選!

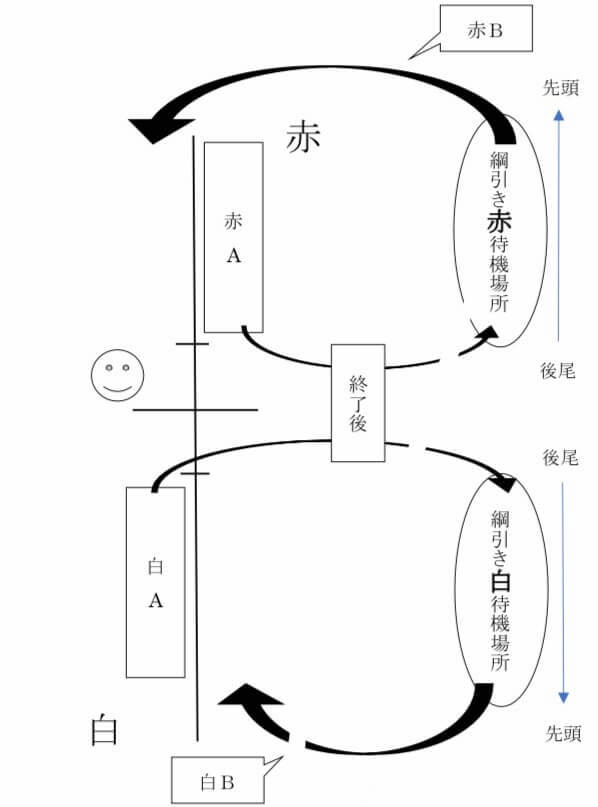

綱引き

準備するもの

・笛 ・縄 ・ストップウォッチなどの測定器

・縄の中心の目印としてテープ(あるとよい)

・センターラインを引いたりするのに石灰(あるとよい)

みんなが知っている綱引きです!これが一番盛り上がっていたと思います!

ルールも簡単で、子どもたちみんなで引っ張り合うので一体感があって良かったのかもしれません!

子どもたちの移動は、立って!こっちへおいで!止まって!座って!のクメール語でスムーズに行えました。

・立って クラクチョーゥ

・こっちへおいで モネ、モニッ

・止まって チョップ

・座って オンコイチョー

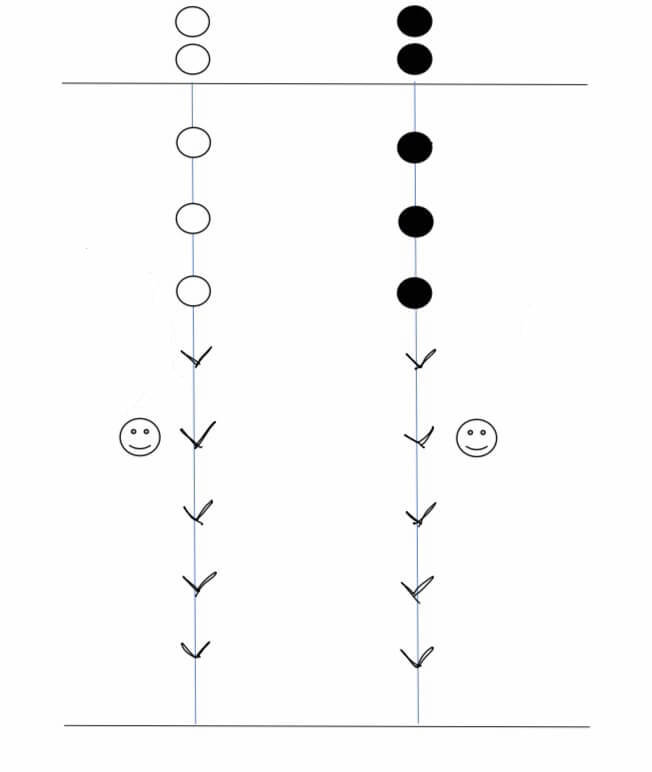

馬跳び

準備するもの

鈴蘭テープとビニールテープ(あるとよい)

競技を始める前に2人1組になって、馬跳びの練習をした方がいいです!簡単な動作ですが、馬の人の頭が出ていると飛んだ時に蹴ってしまう可能性があるので、注意する点を練習の時に教える方がいいですね。

スタートからゴールまで一直線で行いましたが、ニコちゃんマークあたりで人が立ち、Uターンをしてスタート地点に戻ってくるでもいいのではないかと思います!

準備するものとして、ビニールテープで印をつけた鈴蘭テープがあると便利かなと思います!馬跳びをやったことがないカンボジアの子どもたちは、馬と馬との距離感が分からないのでどうしても狭くなってしまいがちなんですよね。鈴蘭テープがあることで、飛んだ後の立ち位置を示すことができます。

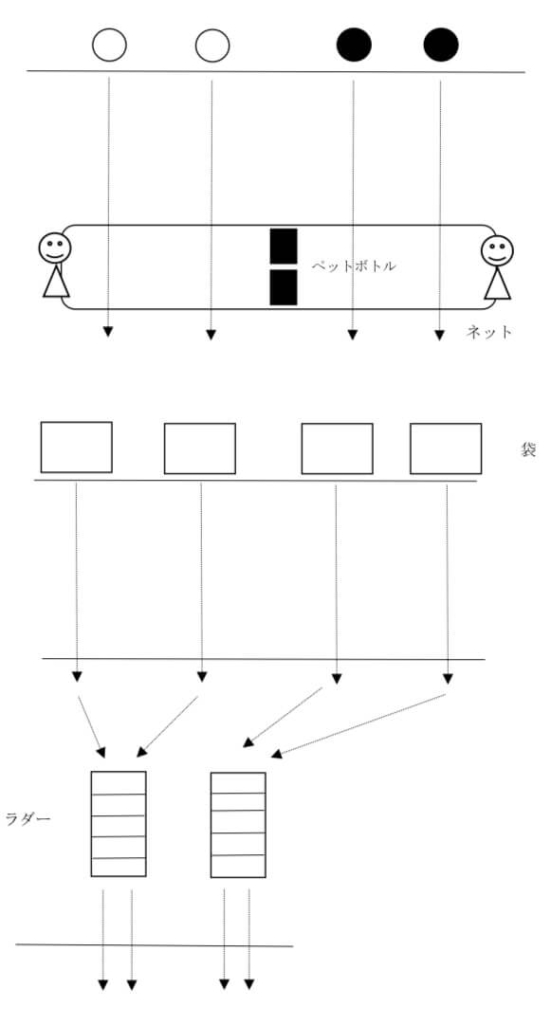

障害物競走

準備するもの

・ラダー ・麻袋 ・ネット ・ビブス(あるとよい)

他の競技もそうですが、障害物競走は特にそれぞれ違う動きをするので、みんなが同じルールでできるように実践しながら説明する方がいいと思いましたね。

障害物競走はどんな種目をやってもいいので、現地にあるものや国内で準備できるもので決めるといいです。

ピンポン玉運び、キャタピラやグルグルバットなども面白いと思います!

アンカーの子がわかるようにビブスがあるといいですよ〜。

体育の素晴らしさをまずは運動会から

この記事では、カンボジアの小学校で行った運動会の内容を紹介しました。

運動会を通じてまずは、子どもたちが身体を動かすことの楽しさや仲間と協力して達成する喜びを感じてもらうことが大切だと思います。

これがゆくゆくは体育の発展へと繋がっていくように、みなさんもカンボジアの学校ボランティアに参加して現地の子どもたちのサポートをしてみてくださいね!